◾️ 雑誌・商店建築から紐解く遊びと商業店舗の変遷-1

遊びの未来とデザイン 消費志向の変化と建築

1957ー1970 黄金の60年代 勃興期

はじめに—記事作成にあたって

雑誌・商店建築は1957年から商業店舗についてのデザインや設計などを紹介する専⾨誌である。

この63年にわたって⽇本の商業施設を紹介してきた歴史は本当に貴重なものです。

その商店(=商業施設)がこの60年あまりの時代の移り変わりの中でどのように変遷し変化してきたのか、経済と切っても切れない商業施設のトレンドやデザインからこれからの新しい未来を予測する術はあるのではないかと考え、調査分析することとしました。

私⾃⾝も設計デザイン、特に商業施設ばかりを⼿掛けてきた実績も併せて、商店(=商業施設)からコロナ後のリアル店舗の新しいあり⽅などを探っていきたいと思います。

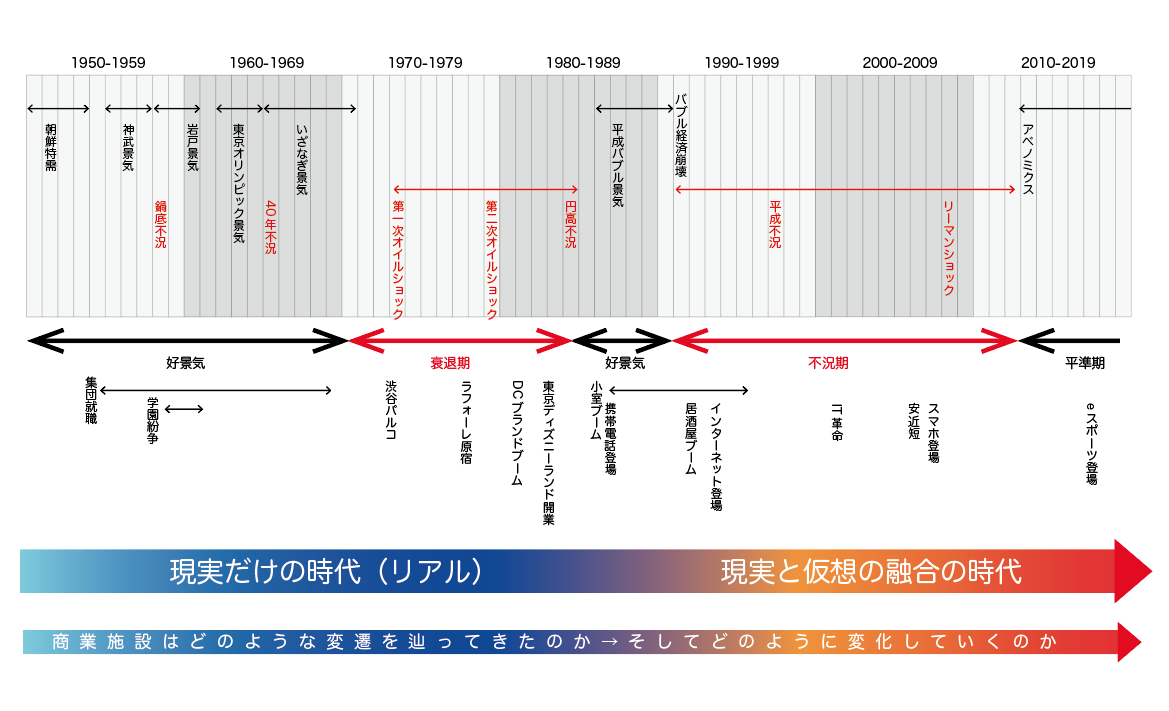

1950年からの時代を景気の好不況で単純化した時間軸で表現すると図1になります。

1960年代は岩⼾景気からはじまりレジャーブームに⽇本中が沸いた。総⼈⼝1億⼈突破、3種の神器、⽇本GNP世界2位。

1970年代は60年代末からはじまった学園紛争、続発する公害問題と、⼤阪で⽇本博覧会開催、ボーリングブームと混沌とした幕開け、そして戦後最⼤の不況を迎えオイルショック、⾵俗⽂化の勃興と経済不況が混沌とした10年となる。

1980年代はモスクワオリンピックボイコット、カラスの勝⼿でしょドリフブーム、北の国から、ひょうきん族スタート、ディズニーランド開業。

1990年代は天皇崩御で幕開け、岩⼾景気から始まった好景気もバブルの崩壊で経済破綻(1991年)、インターネット(1993年)登場、情報⾰命。

2000年代は三宅島噴⽕、シドニーオリンピック、⾷品偽装事件続発、オレオレ詐欺登場、アマゾン⽇本上陸、imode、スマホ登場。

2010年代はオバマ⼤統領就任(2009年)、東⽇本⼤震災、アベノミクス始動、地球温暖化問題、LINE、Twitter、instagramなどのSNSの拡散、YouTube動画の時代へ。

〜2020年新型コロナウイルス、菅新総理誕⽣で幕開けの⽇本

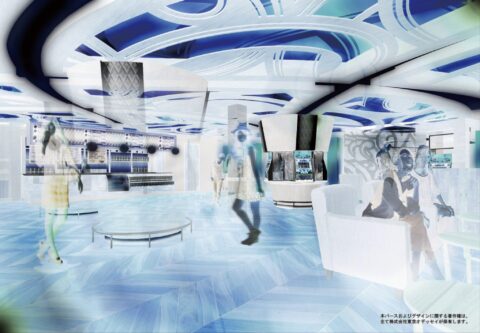

この約60年の間に商業デザインはどのように変化してきたか、そして未来へ向けてどのような変遷を辿っていくのかを紐解いていく。近代という⼤きな渦のような経済の中で、特に「遊びの空間」はどのように変化していったのか、これからどう変わっていくのかをみてみたいと思います。

1950年後半から1969年までの約10年、そして1970年代の10年、1980年代、1990年代、2000年代、2010年代とおおよそ10年ごとに6回にわたって連載していきます。

その年代の特⾊を明らかにし、次の時代がどのように始まったのかを「 遊びの空間 」視点から観察していきたいと思います。

1950年代後半から1969年《 遊び場 喫茶店・バーからドライブイン・ボーリング場へ 》

1945年終戦。薄汚い⼈々や街は想像もつかないほどのエネルギーで胎動し、まず銀座の街の近代化がはじまり、⽇本の商業デザインが幕開けする。

その後、前川国男の紀伊国屋書店、慶應義塾大学病院があり、また、川喜⽥煉七郎が⼤衆のためのバラックの商店建築を⽇本津々浦々⽣み出していった時代でもあった。

復興期まさに建築家と商業デザイナーと⼤きな⼆つの流れがすでに出来上がって進⾏していた戦後の商業デザイン。

1960年に入るとインテリアデザイナーが本格的に登場し、いままでデザインを重視しなかった駅前マーケットなどが本格的に商業建築として蘇っていった。

戦後黎明期から1960年代は商業建築の第⼆ステージへと移⾏していく。

1964年東京オリンピック、1970年の⽇本万国博覧会という時代の牽引役がいたこともその要因のひとつだった。この岩⼾景気の中、商業デザインは「 遊びの場 」を次々に誕⽣させていった。

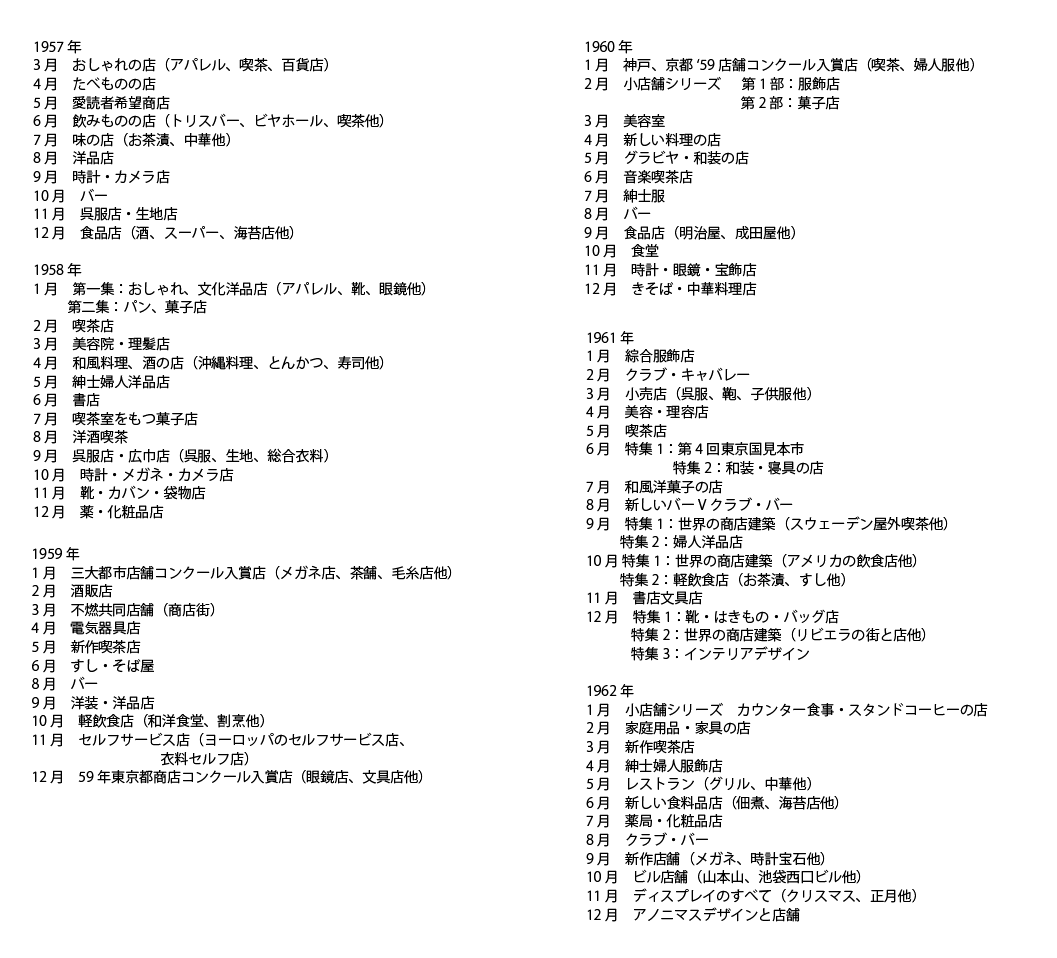

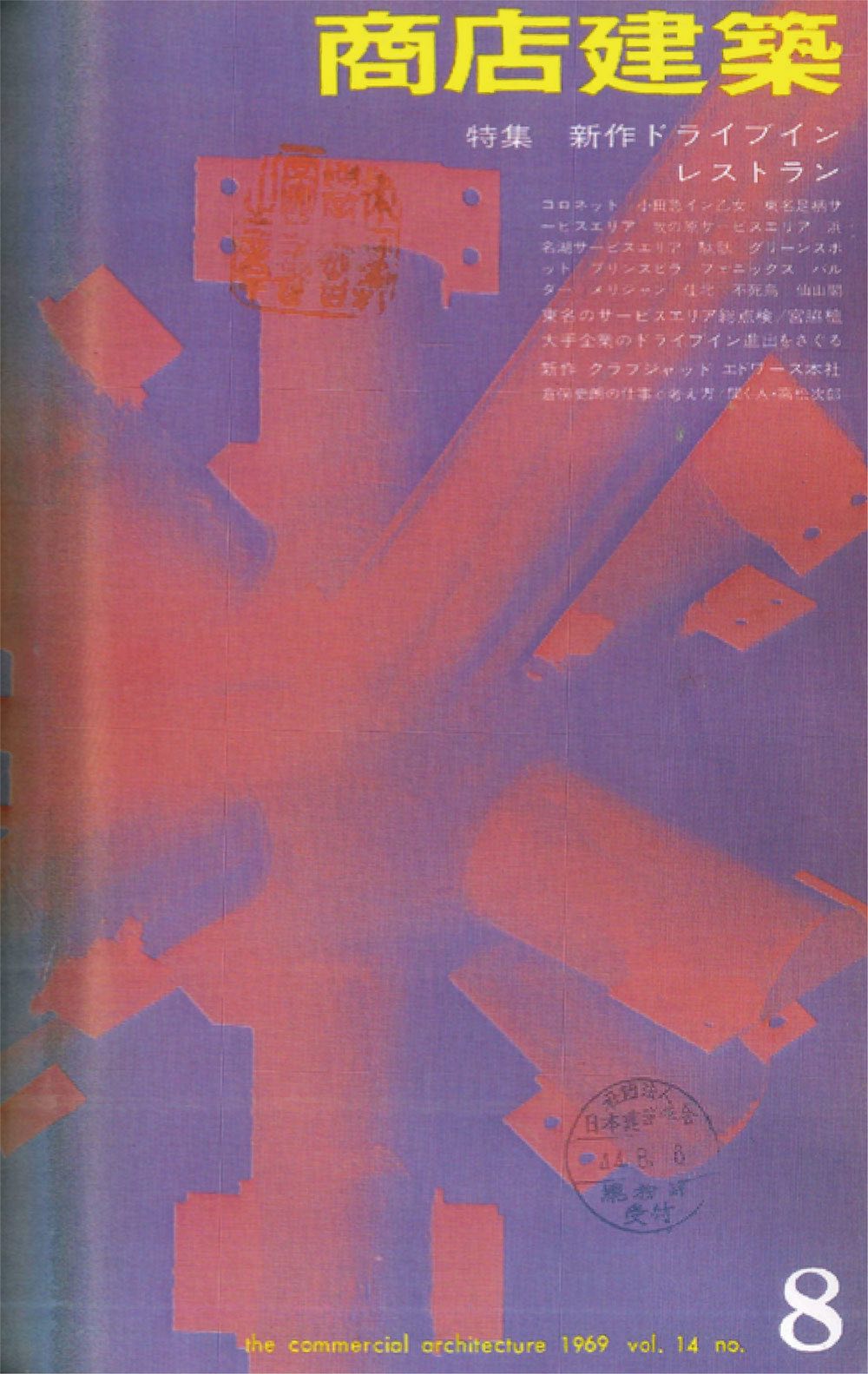

商店建築 創刊号( 1957年から1969年までの目次の中で特集だけを抜き出した )

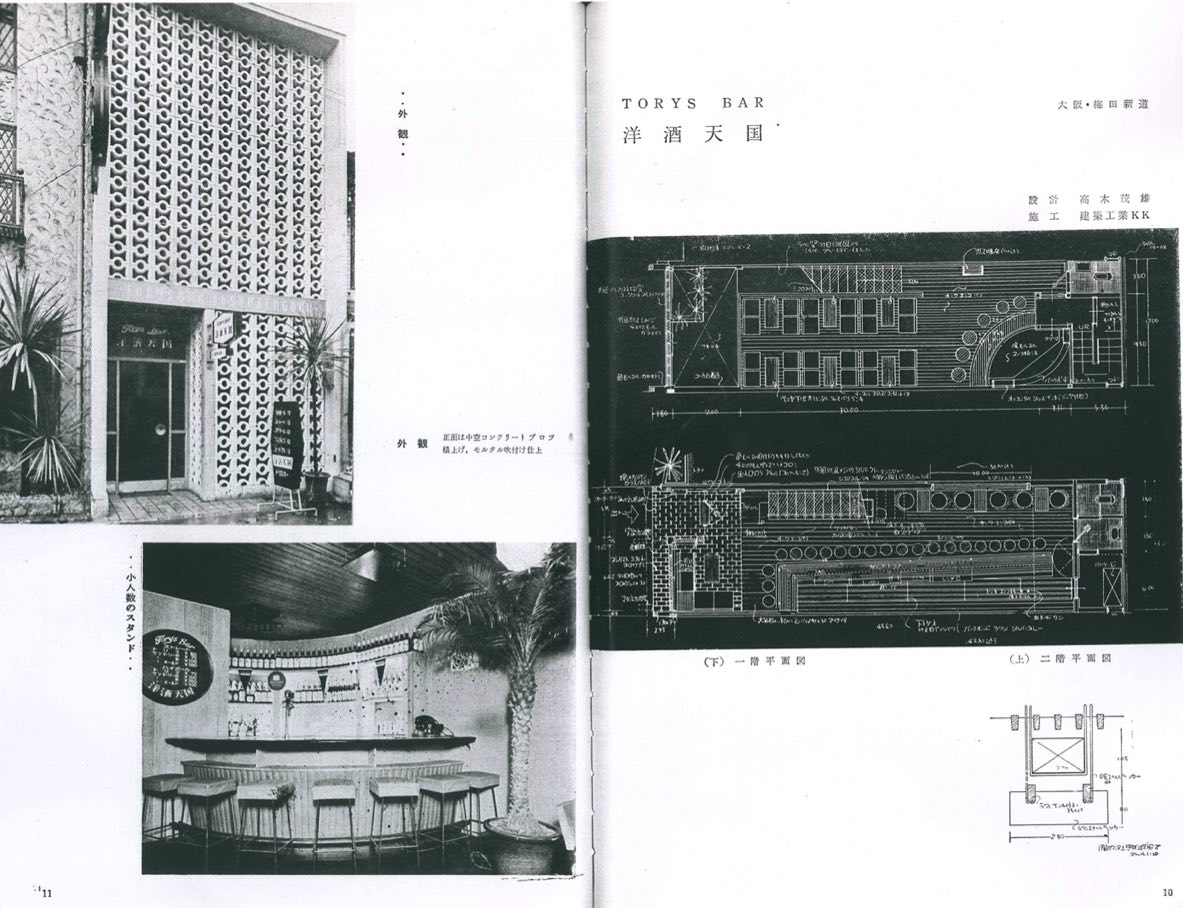

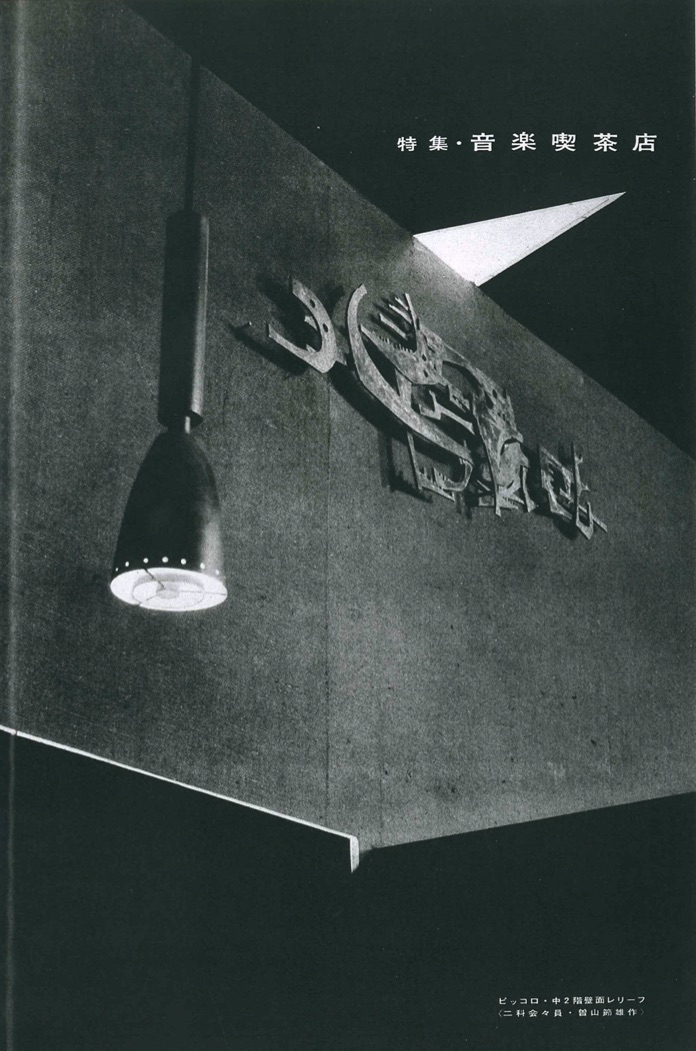

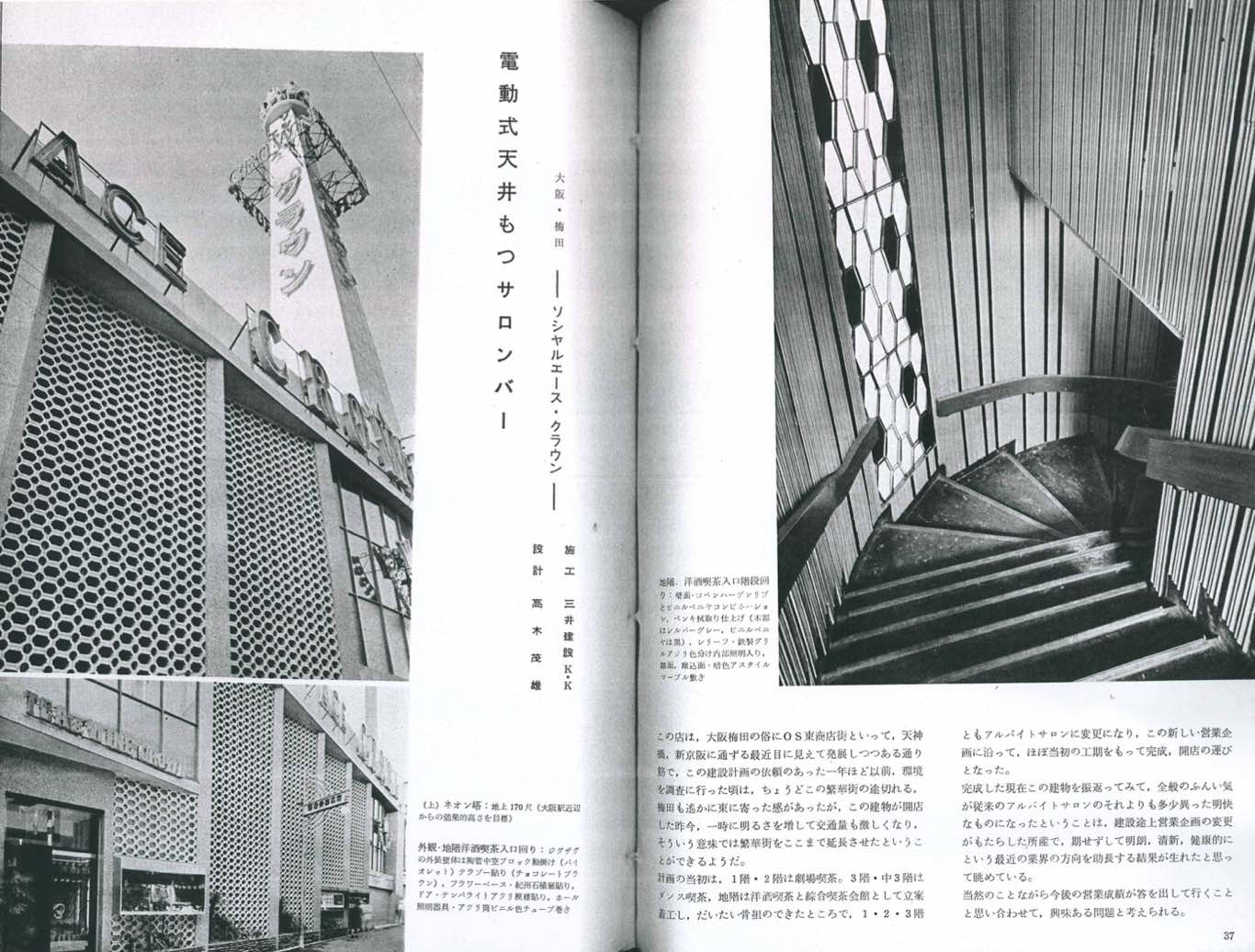

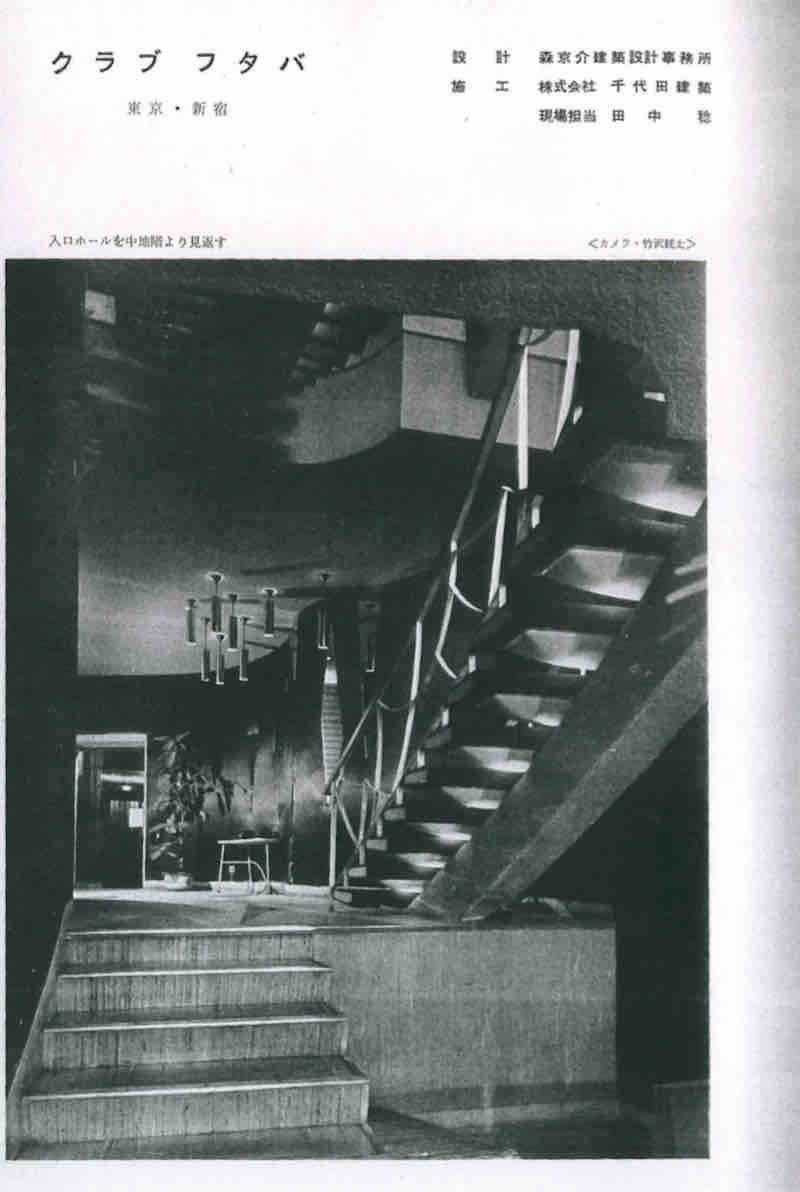

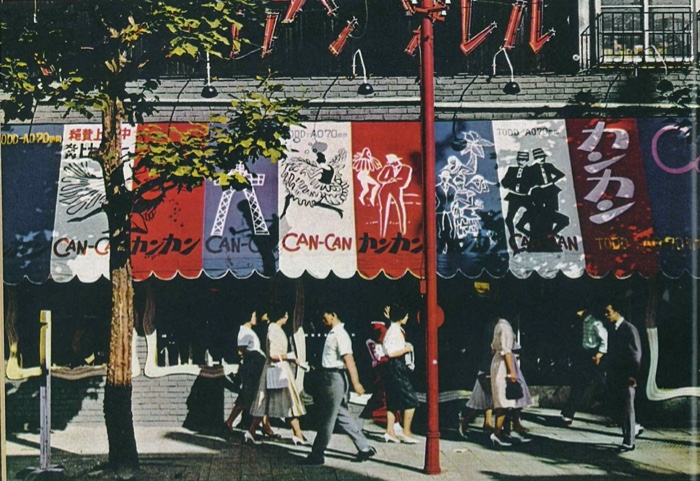

この⽬次をみてわかるように喫茶店、バー・クラブが頻繁に誌⾯に登場している。

戦前の盛場⽂化、浅草、銀座、ミルクホールやデパート、カフェが隆盛した頃の流れを受け、戦後から⽴ち上がり1956年、もはや戦後ではないと鳩⼭⾸相が宣⾔した頃、街には遊興を求める⼈々が増えはじめ、ともなってその⼈々を受け⼊れるべく、様々な⼯夫とデザインされた喫茶店やバーが林⽴していった。

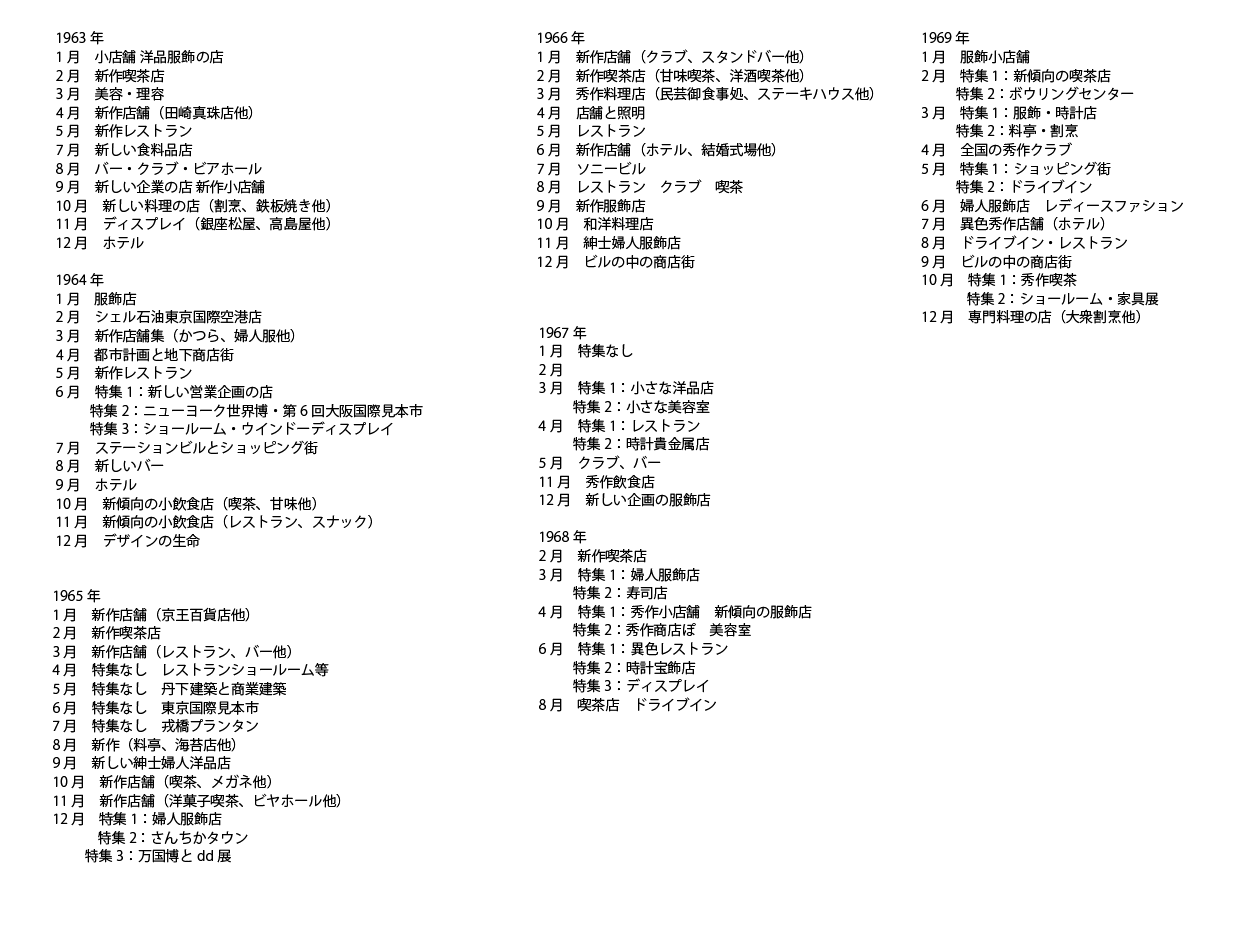

[1956年創刊号]

喫茶店以降、⾳楽喫茶や歌声喫茶などの業態が様々出現した時代、遊びの多様化がまずは飲⾷業ではじまった。

⾷べることや洋服を買うこともそうだが、集まって楽しむ(娯楽的)ことが喫茶店やバーやクラブの役⽬だった。

都市から地⽅、⼤衆の遊び場は飲⾷を伴う「場」にあった。

その場をどうデザインしていくか、その場にどう集わせるかを競った時代であったようだ。

また商業デザイン創成期には画家や図案家の⽅々が多々店舗デザインをしていたようである。特に初期には施主と図案家でアイデアや構想を出しあい、それを⼤⼯さんが形にしていくようなことが多かったようである。

今は商業デザイナーにない発想を求めて業界外のクリエイターに依頼するケースがあるが当時は今と逆だった。

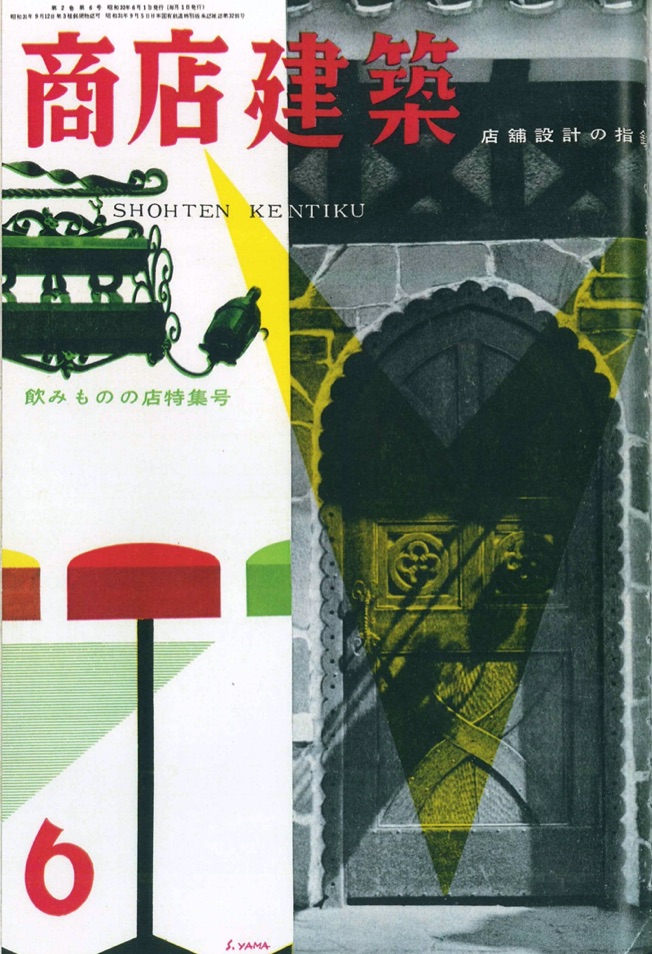

[きっと図案家の⽅がデザインしたにちがいないモダンなオーナメント]

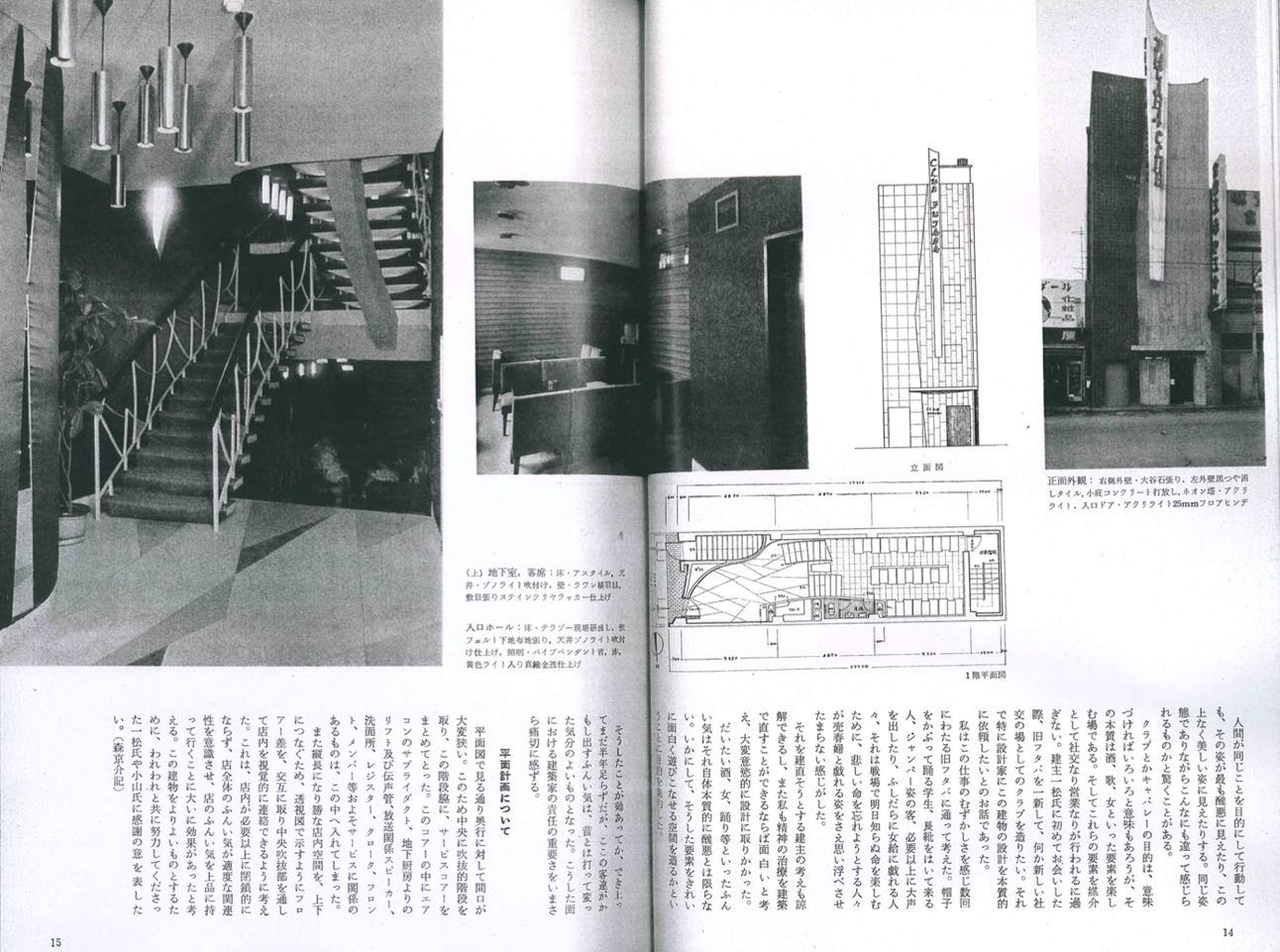

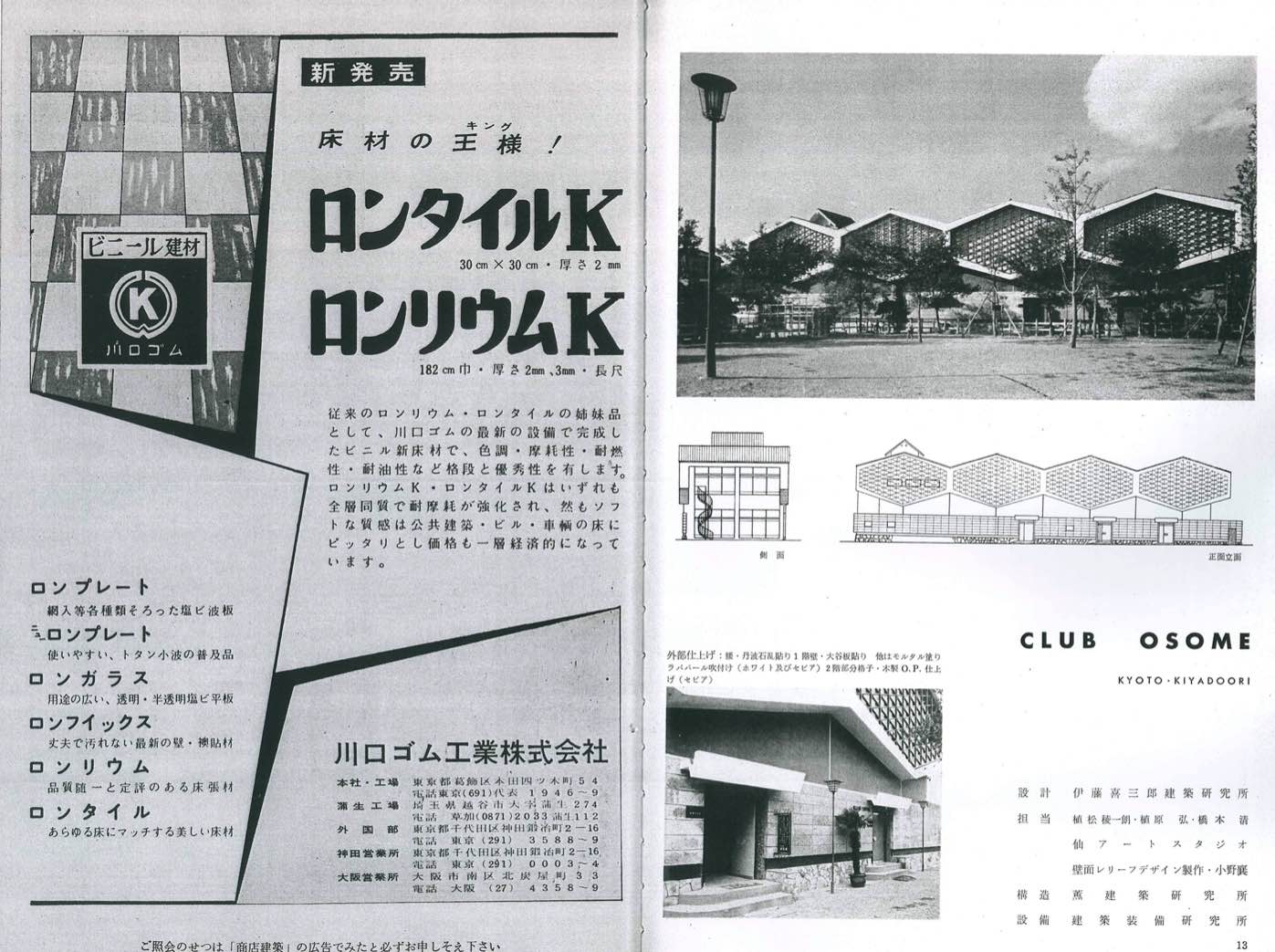

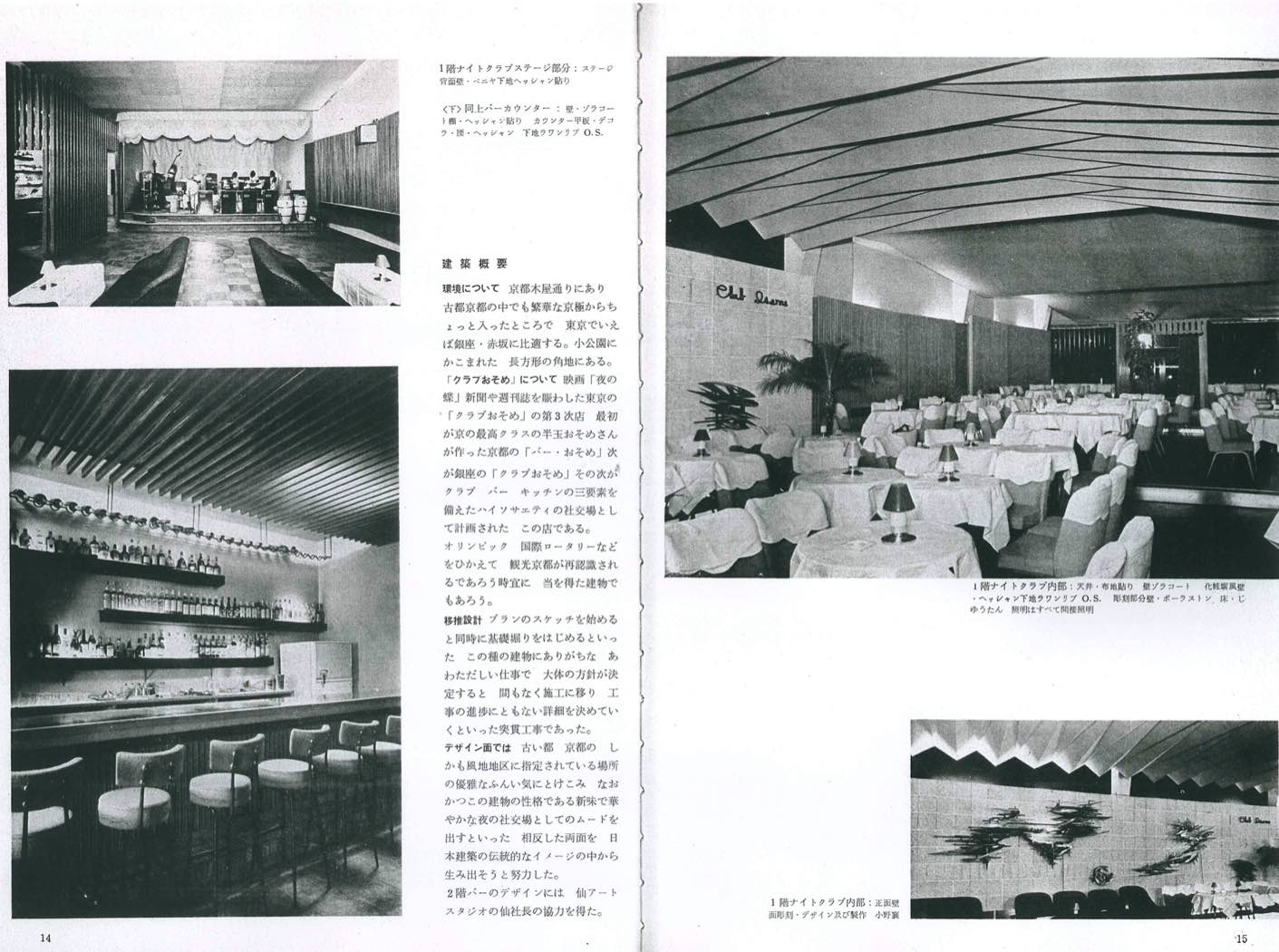

京都でオープンしたクラブ「 オソメ 」当時のモダンの粋を集めてデザインされた店舗。

バー、クラブ、レストランといった⼤⼈の社交場=遊び場である。

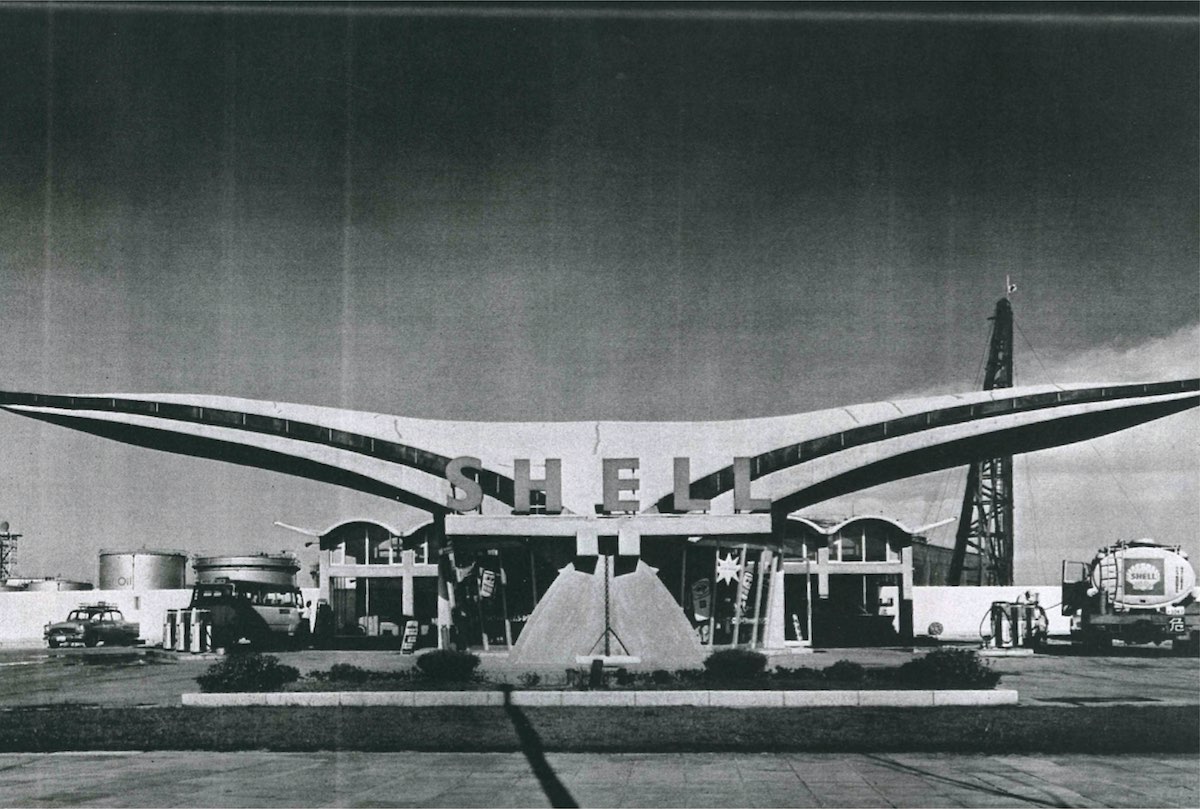

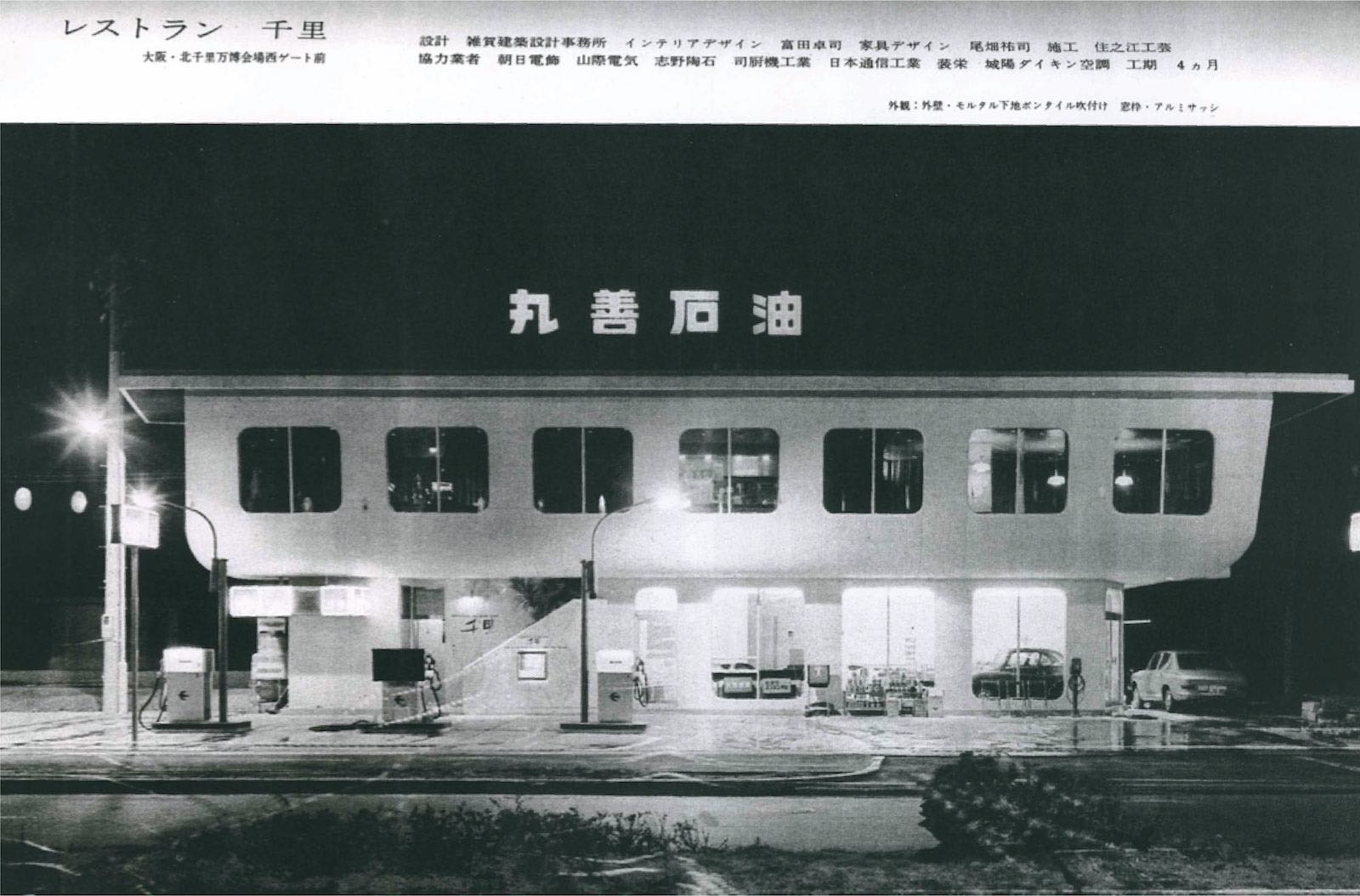

そして時はモータリゼーションの時代を迎えると、遊び⽅も⾏動的になる。⾃家⽤⾞での遊びに変わっていく。

そして世はガソリンスタンドまでも華やかに出現していく。

東京国際空港に出現したガソリンスタンド

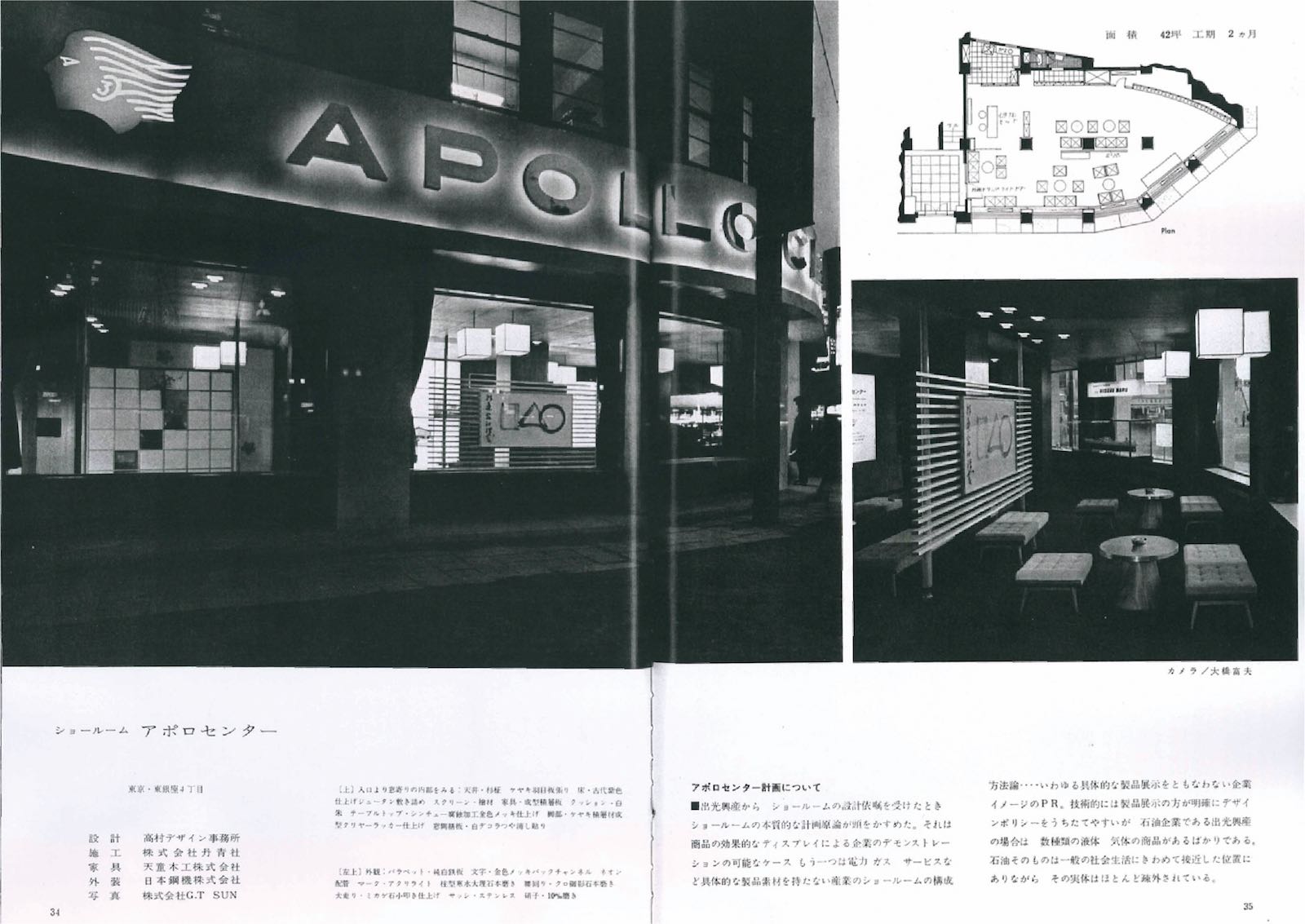

出光は銀座にショールームまで出店していた。

すさまじいモータリゼーション、1964年。東京オリンピックもあり世は好景気に沸いていた。

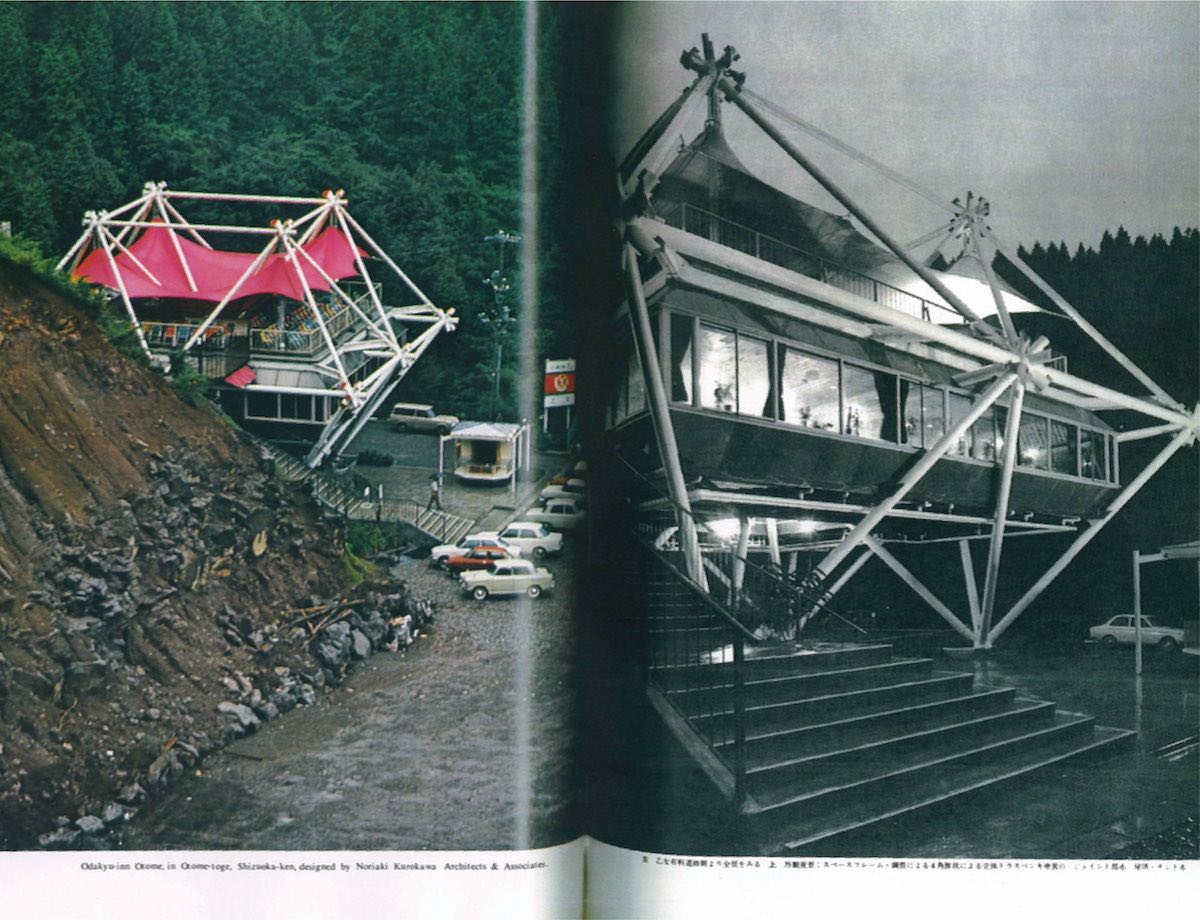

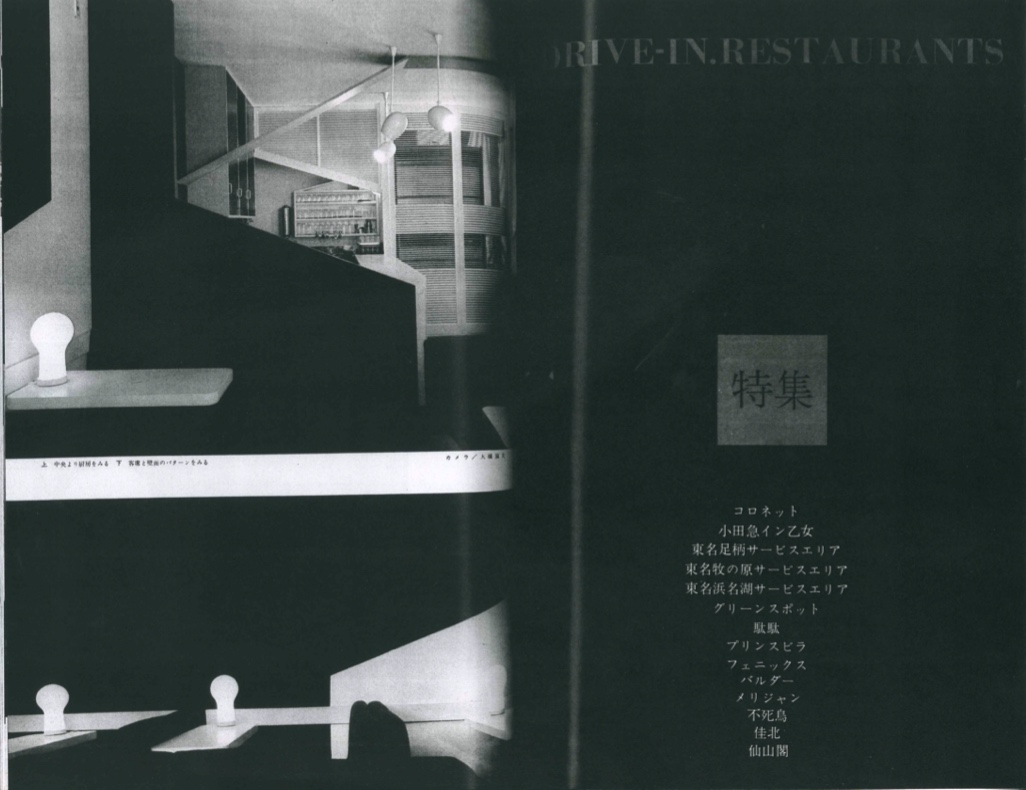

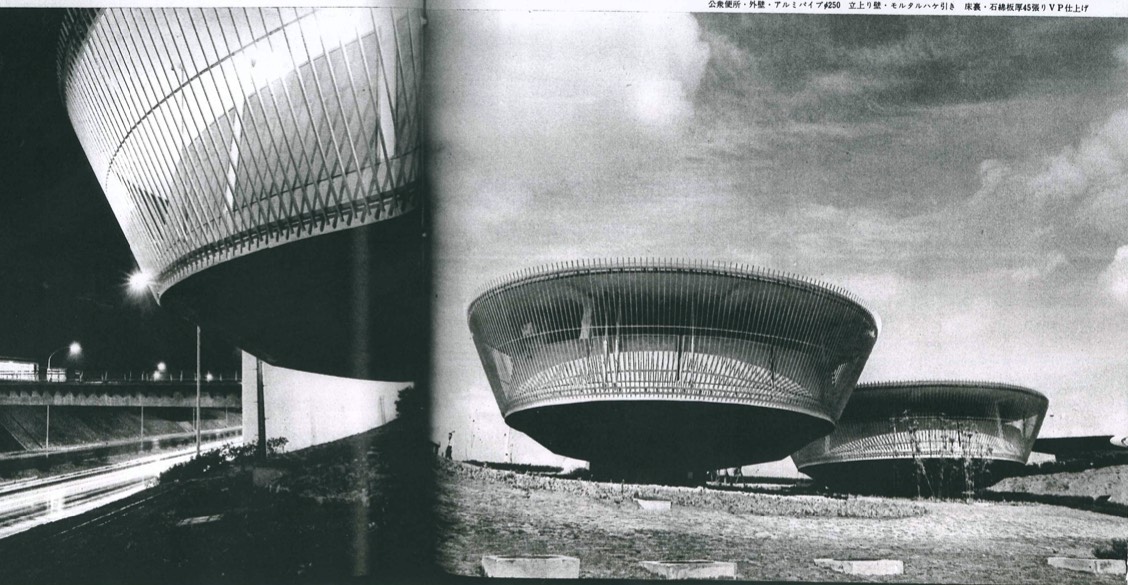

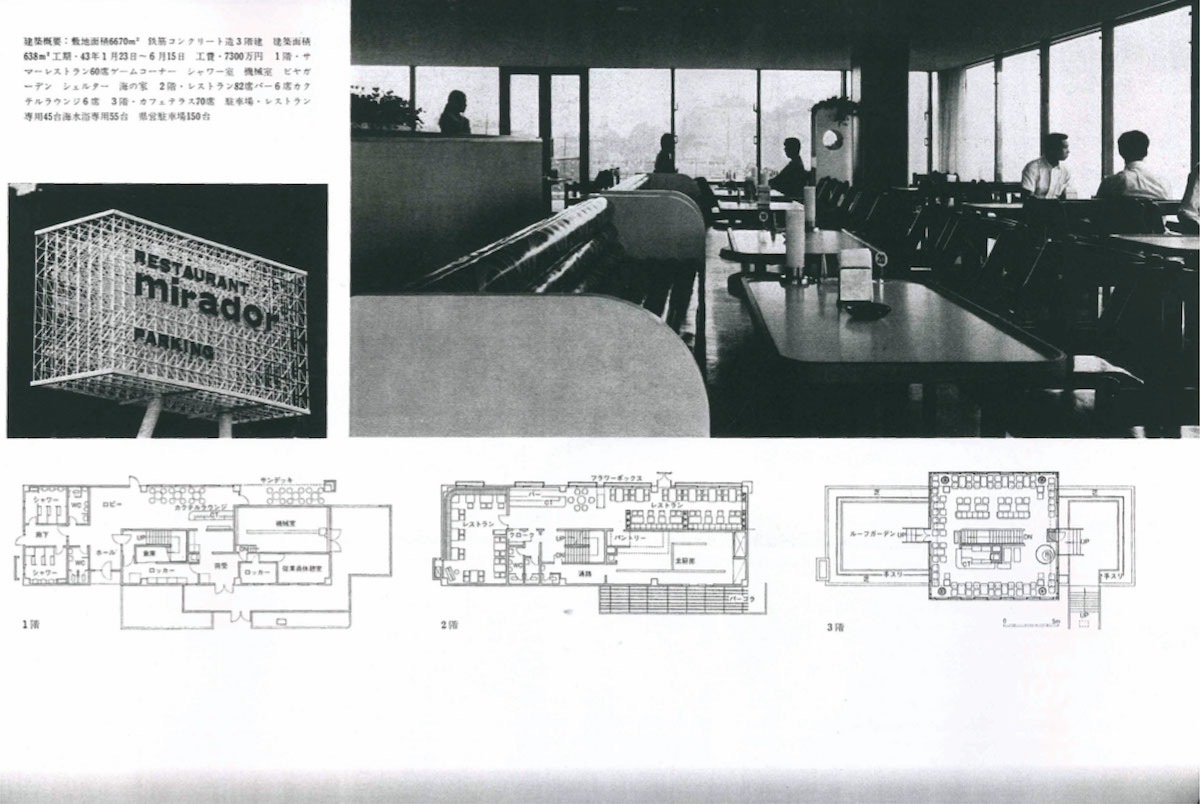

そしてついにドラインインが流⾏。遊び場の先端になっていく。

さまざま⼯夫をこらした、ドライブインが登場。個性を競ったデザインがその遊び場の強さを想起させる。

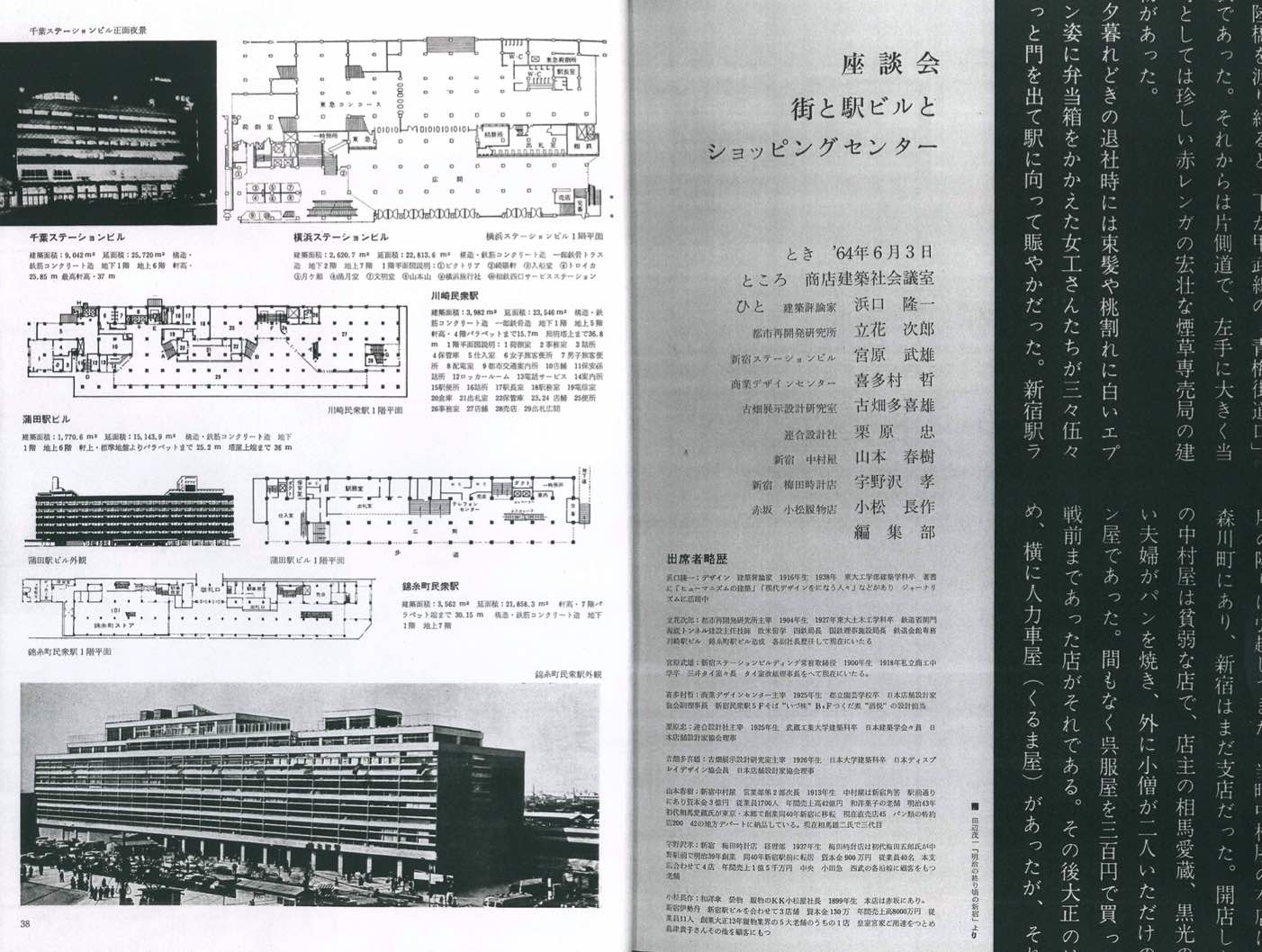

⼀⽅では、百貨店とは違う、商店街とも違う新しい商業開発がスタートした。いまでいう駅ビルの登場である。

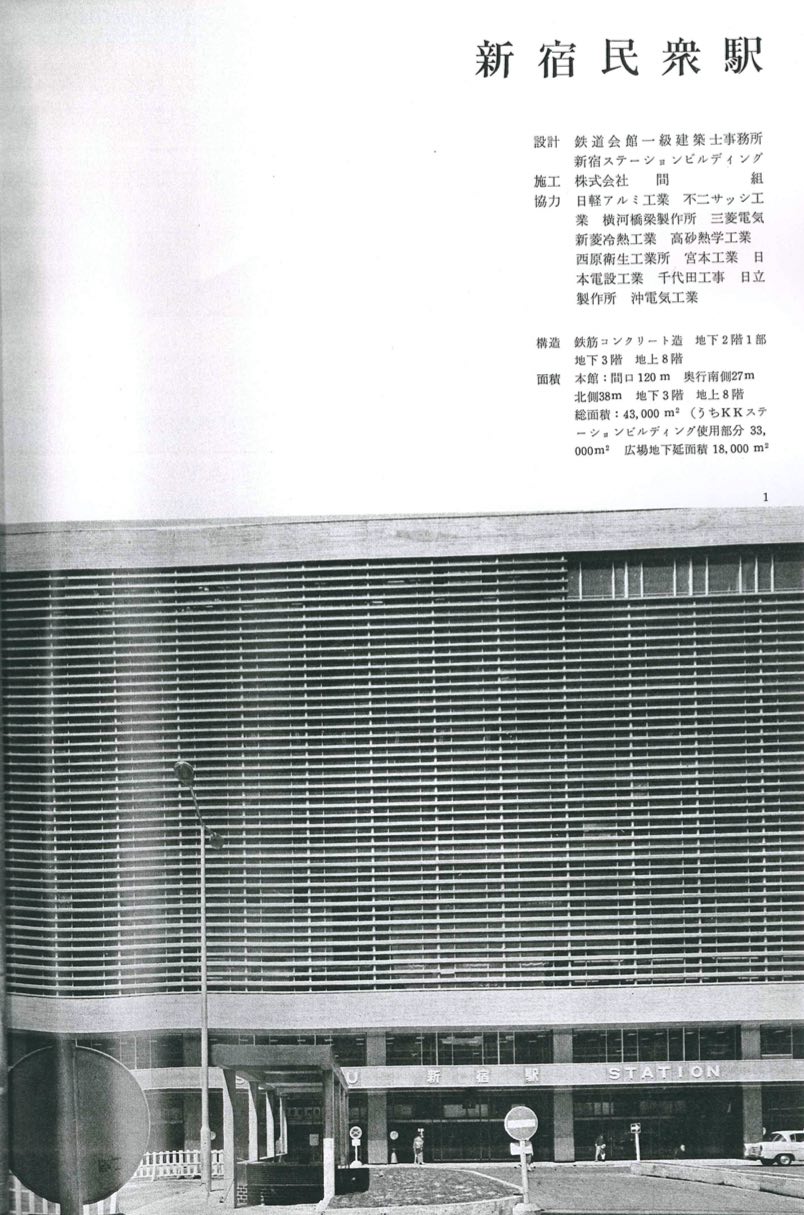

それを当時は「⺠衆駅」と呼んでいた。新宿、博多、千葉、川崎、蒲⽥などが開発された。

百貨店以外の⼤型商業集積は初の試みだった。したがってインショップテナントデザインなどはここから本格化していったに違いない。

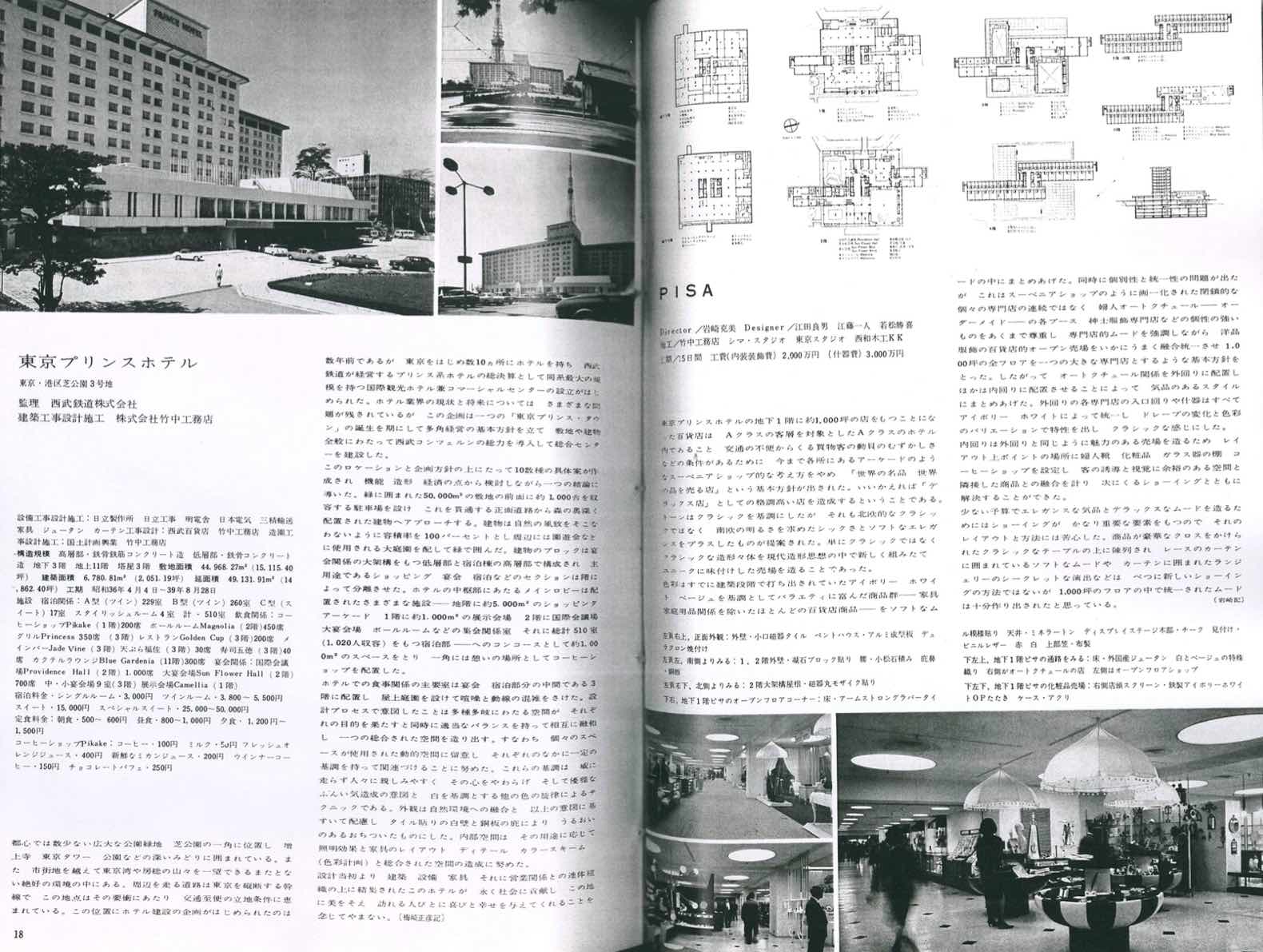

そして1964年前後には⼤型ホテルの開発となる。

ニューオータニ、東京プリンスと次々とオープンしていく。遊びの様相も⼤きく変化していった。

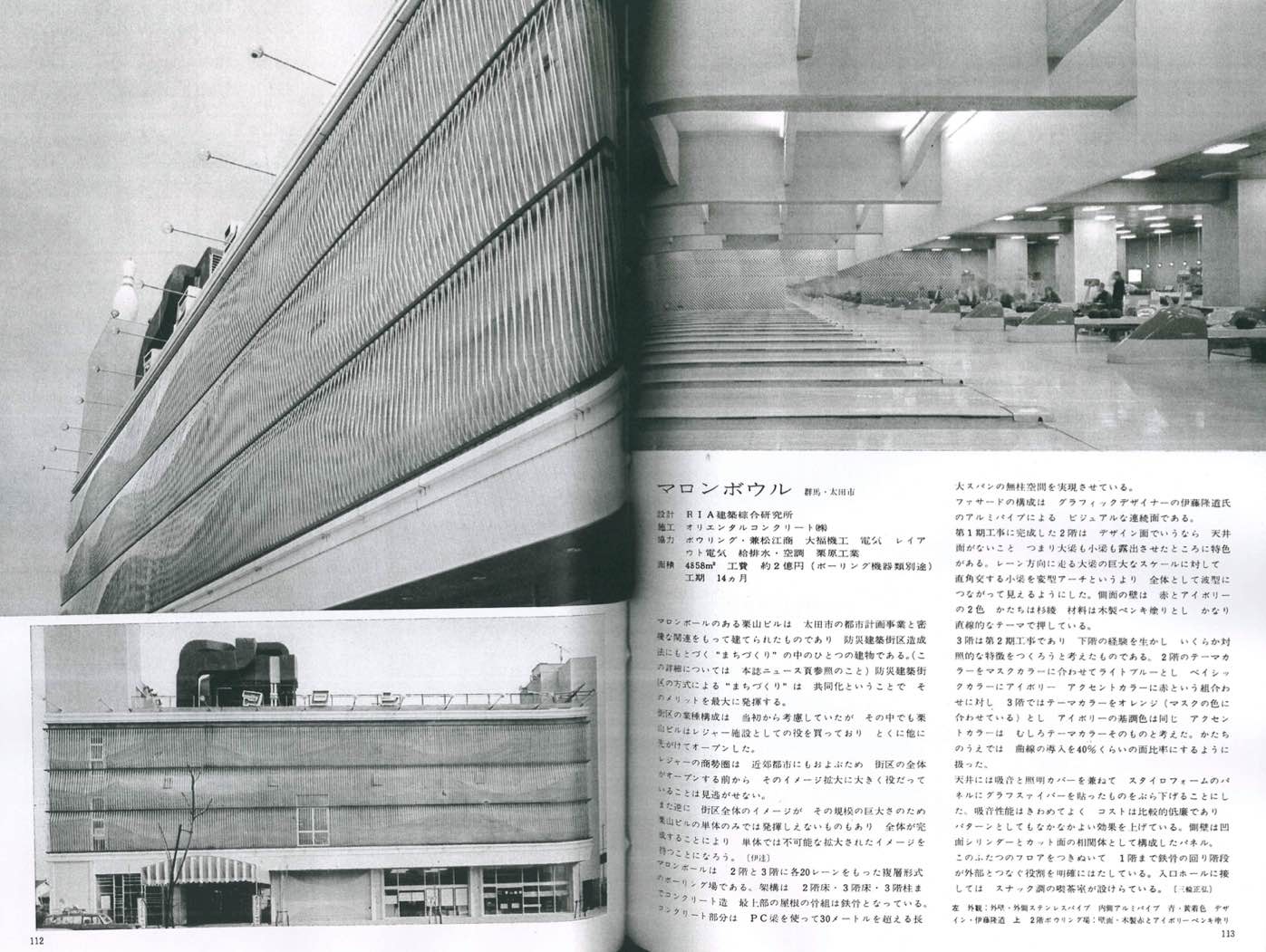

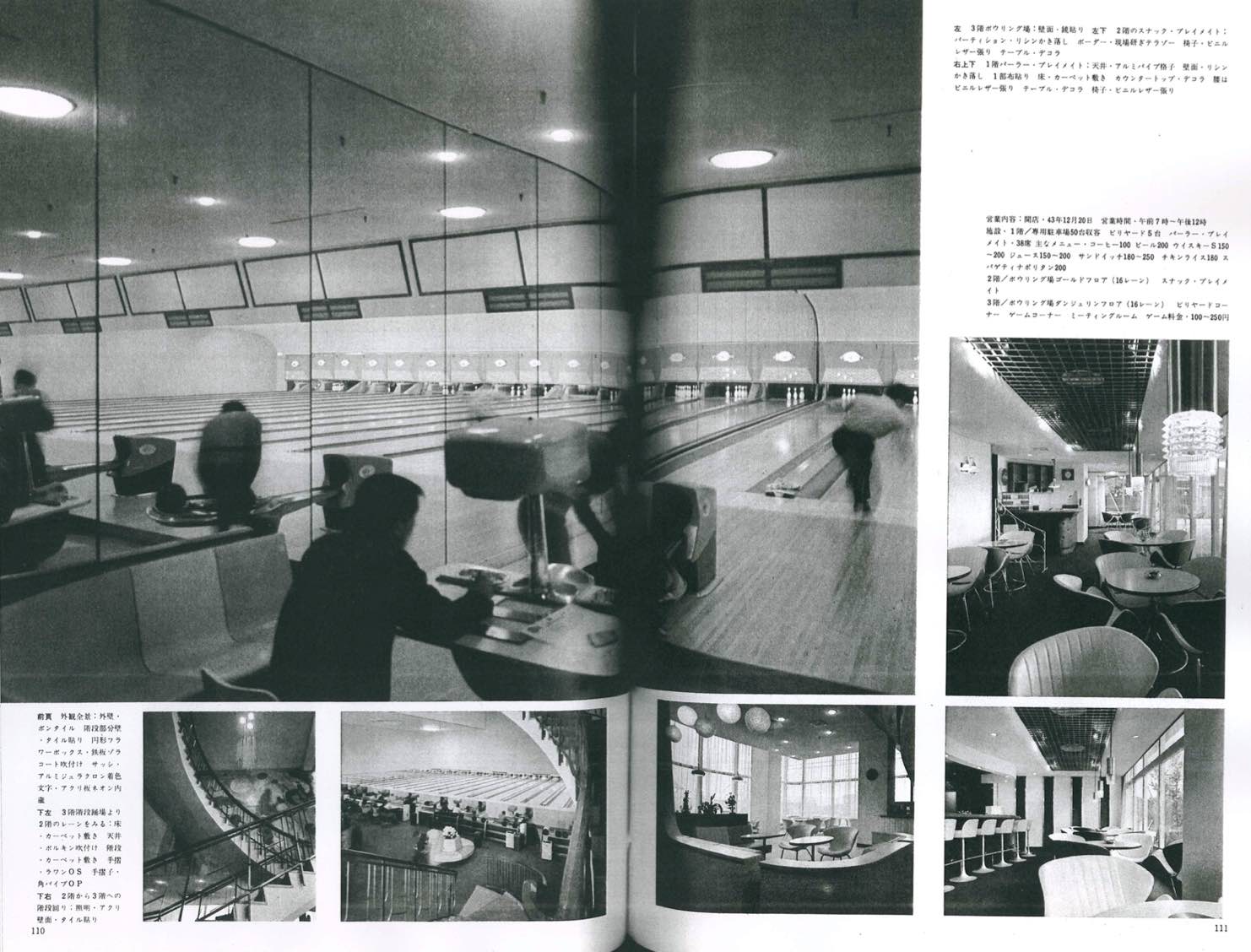

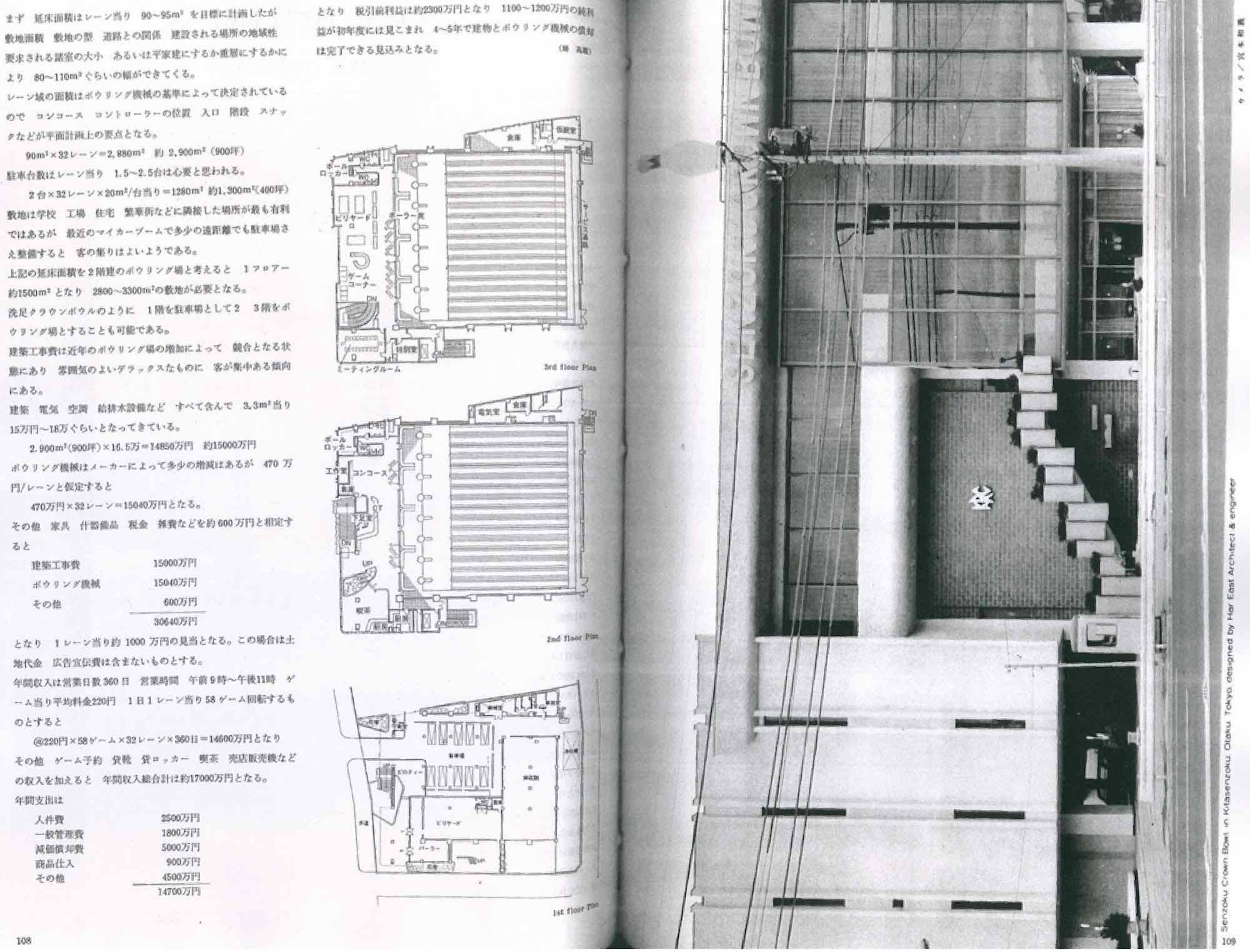

そして1960年代後半にはボーリング場が登場し70年代を牽引していく。

かなりの収⽀が⾒込める事業だとの記述がみとめられ、その後⽇本全国を巻き込んでのブームになっていった要因も理解できる。初期ということもありボーリングのピンのサインは⾒当たらない。

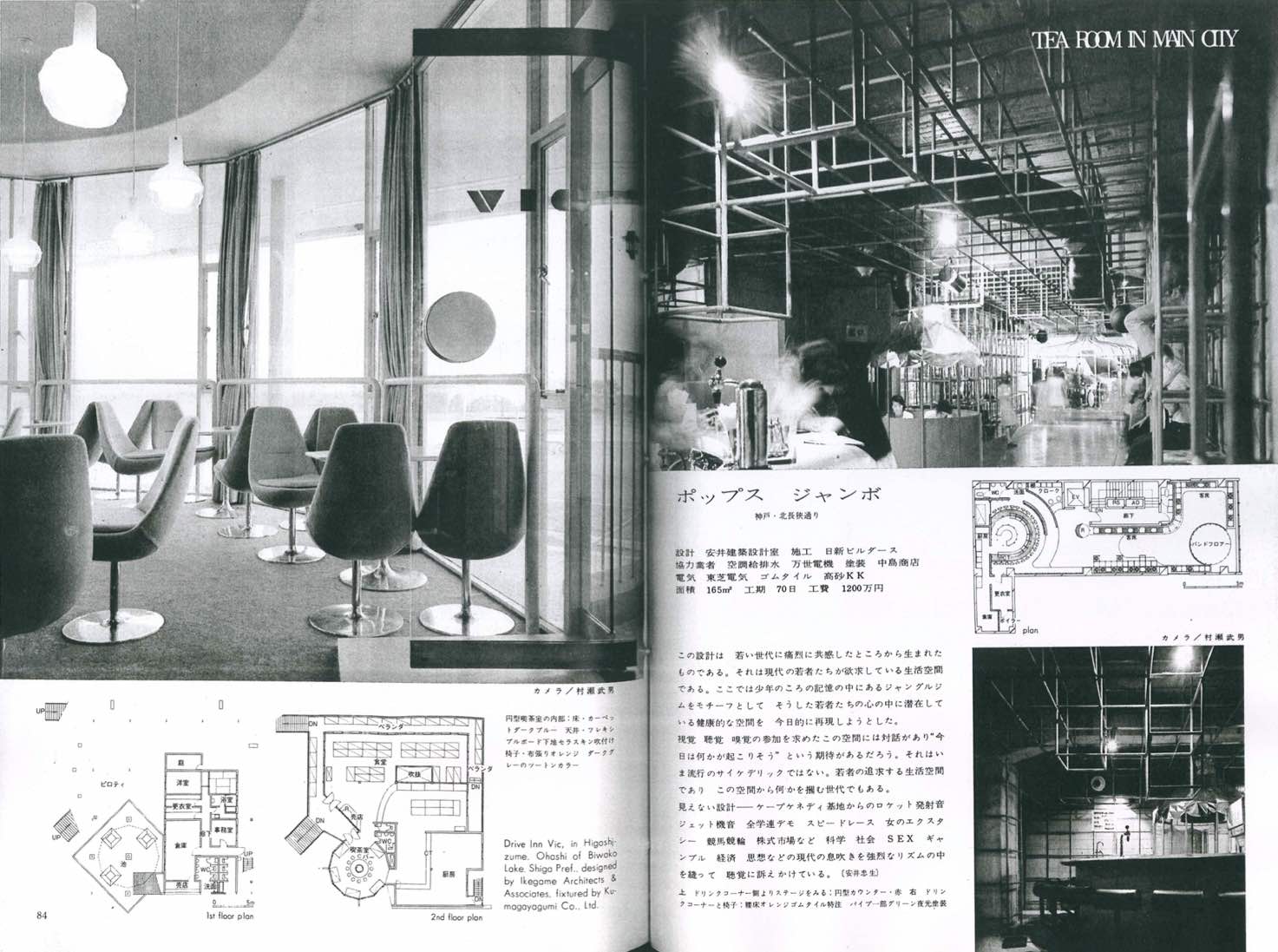

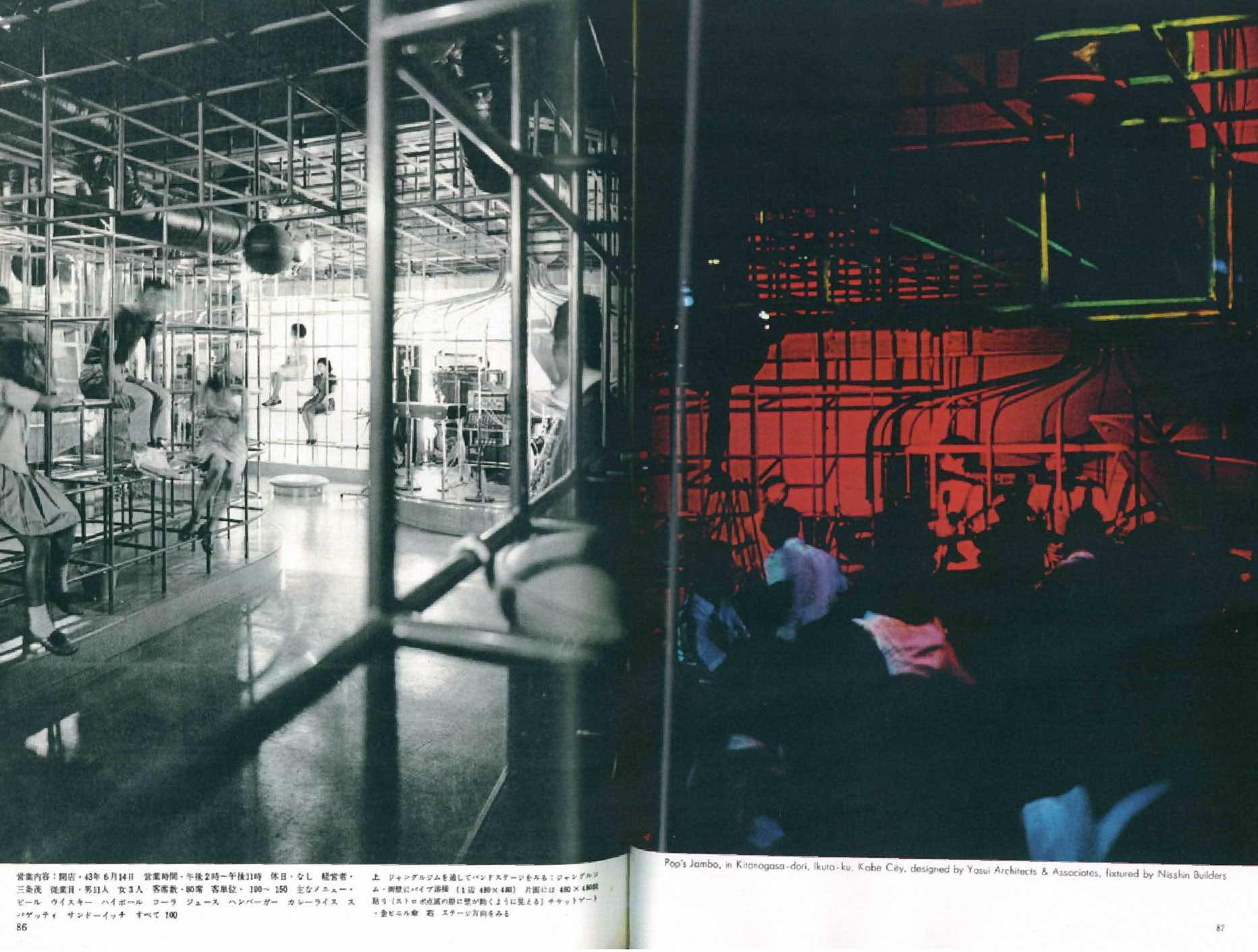

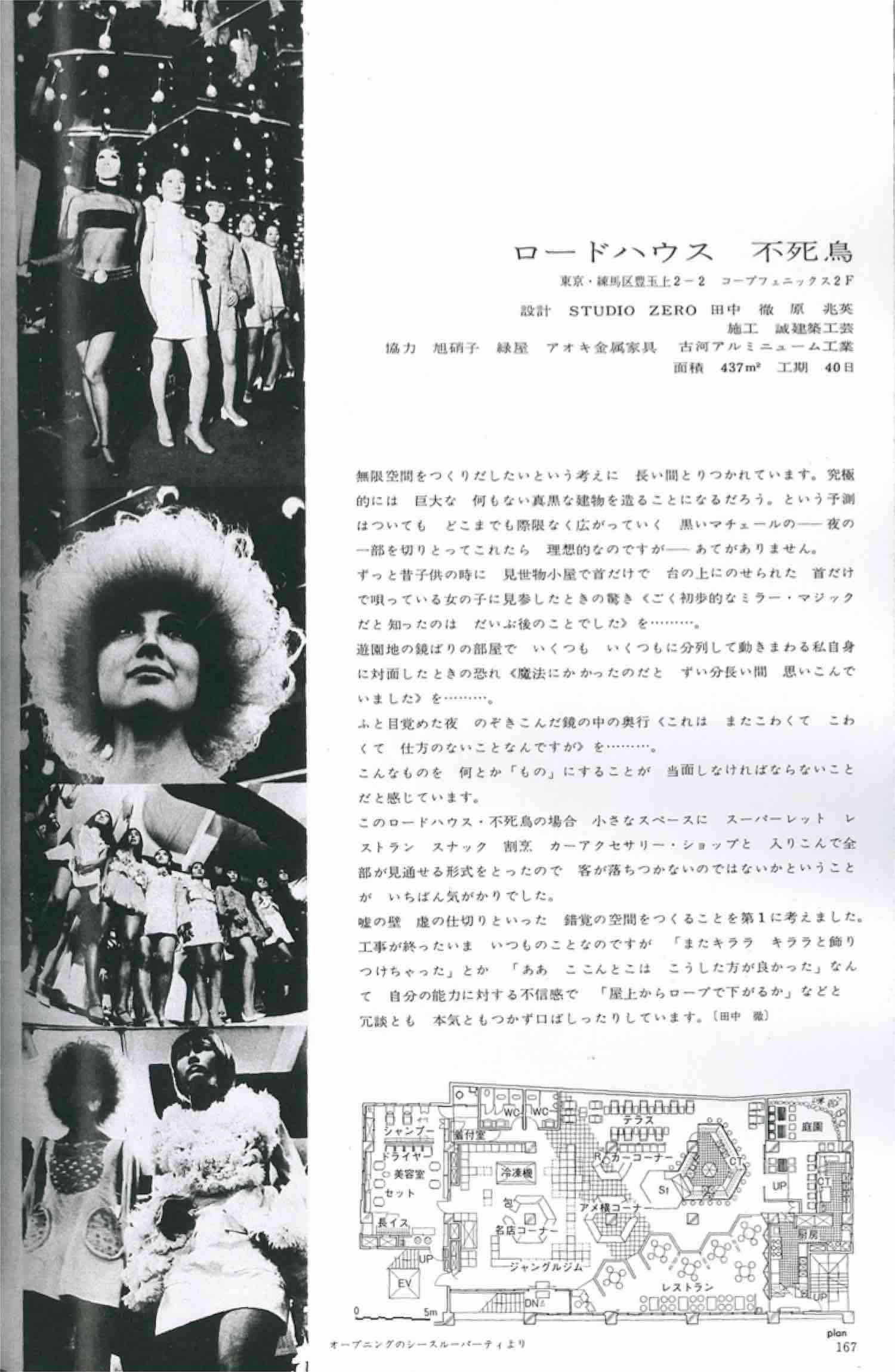

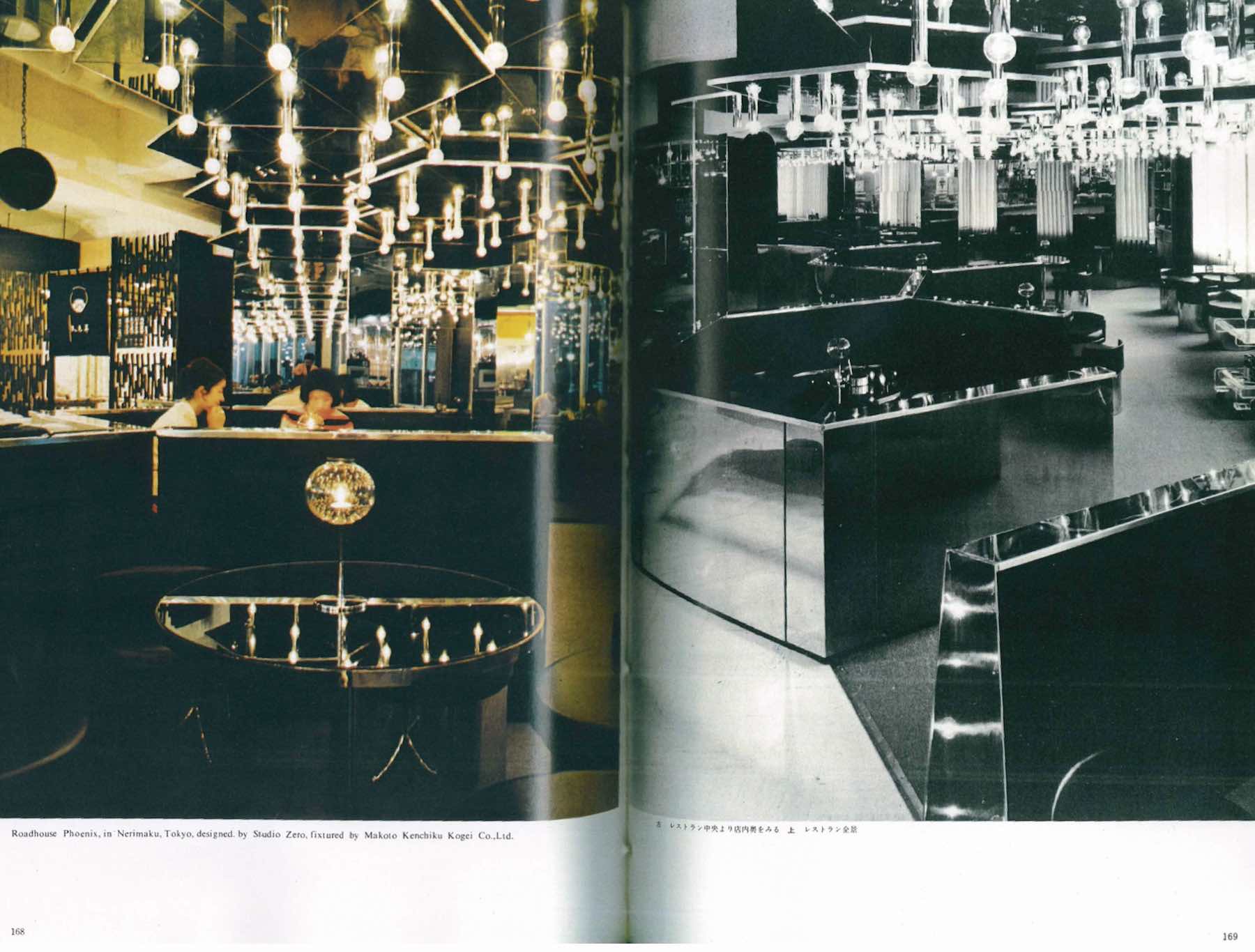

また1960年代後半にはその後のディスコブームに繋がっていくだろうと思われる店舗が掲載されている。

⽣バンド、踊り、バー、レストランと複合した空間で、特にテーマを設けてデザインしている点が注⽬される。

ひとつは無限空間を⽬指した不死⿃、もうひとつはジャングルジムを⼤胆にデザインにとりいれたポップスジャンボ、東京と関⻄同時に同じような店舗が⽣まれている。

不思議な空間がその後、ディスコへと変遷、発展していくのだろう。その予兆が窺える。

また、1960年代後半にはその後のディスコブームに繋がっていくだろうと思われる店舗が掲載されている。

⽣バンド、踊り、バー、レストランと複合した空間で、特にテーマを設けてデザインしている点が注⽬される。

時代は本格的な遊びの時代へ突⼊していく。それに伴って商業デザインも多様性と個性的なデザインで⼈々を誘引するようになる。

1950年後半から1960年代のデザイン黎明期を専⾨誌であらためて⾒ていくと、現在と変わらない、いやそれ以上の存在感を持って訴えかけてくるデザインが多い。それはどういうことか?

ひとつの⾒⽅ではあるが、現在デザインはCADやイラストレーターなどコンピュータソフトで設計デザインしている。

できることが⾶躍的に広がったと同時に道具が⼀緒のためにどうしても似通ったものになりがちになる、コピぺデザインも可能だ。

しかも消費の核であるミレニアル世代やZ世代は華美なデザインを嫌い、シンプルでミニマルなものを好む傾向にある。デザインしてないものやラフなデザインが好みだ。突き詰めていくとデザインは不要といったことになりかねない。

DIY的な⼿の温もりを感じる、つまりCADやイラストレーターとは違うアプローチが求められているのではないか、と思う。

そういった意味では1950年代後半から1960年代後半のデザインは施主とデザイナー、⼀体となって、すべて「 ⼿=ハンド 」から⽣み出されていた。

繰り返し簡単になんでもできる今とは圧倒的に違う。つまりその⼿間がかかること、そのことが今⾒ても褪せないデザインに⾒える要因なのだろうと、感慨深い。

1⼈のデザイナーとして、今のデザインのやり⽅を原点に戻って考えてみることも重要だと感じた。

都市の遊びが拡⼤すればするほど、合理性や汎⽤性やスピードが求められデザインの根本が置き去りにならなかったか、次の1970年代を通し、また考えたいと思った。